徐乃为|翁同龢的自挽联与张謇的挽翁联发表时间:2024-06-13 09:00来源:书城

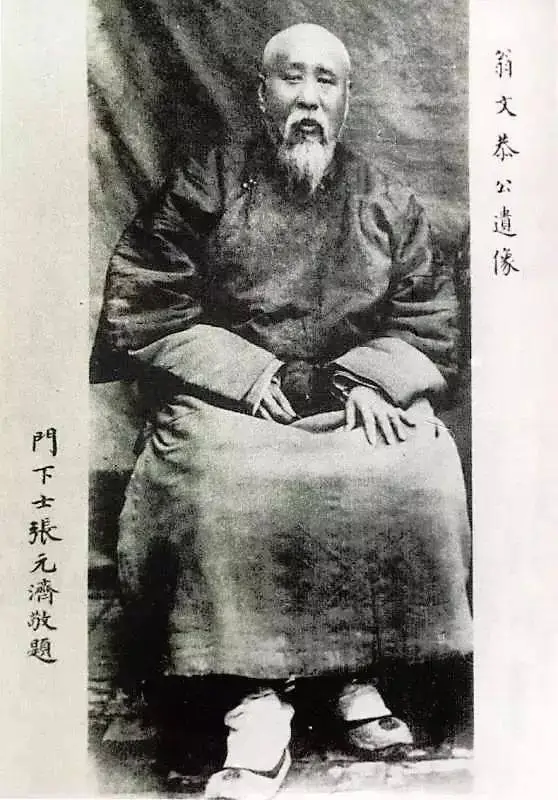

一 翁同龢与张謇,两代状元,一对师生。张謇为翁同龢所尽力识拔,关系自然非同寻常:翁视张为传人,张视翁为恩公。因此,翁同龢临逝前,撰自挽之联,特嘱张謇书写;当然张謇也另有撰联,哀挽恩师。于是,留下一段佳话。 翁同龢是同治、光绪的两代帝师,几乎轮流做遍六部尚书,且两入军机,有太子太保、大学士、相国的称号,堪称权倾朝野,位极人臣。然而,甲午战争中清朝战败,满朝文武颇欲问翁同龢的主战、开战、败战之罪;他亦被称“帝党之首”,自然为后党尤为太后慈禧所忌。戊戌变法中,在变革与守旧、用人与任事中首鼠两端,遂在太后与皇帝之间两不讨好;又加上曩昔政敌刚毅、荣禄等人的攻讦构陷,最后竟然落得“开缺回籍、革职编管、永不叙用”的下场。其时已年近古稀。于是,在落寞、凄凉与幽怨之中,翁同龢度过他的余生。 在翁同龢生命的最后几年中,张謇曾多次跨江看望,送予银两物品,且多有雁诗鱼文、时问节候,给老人以慰藉与温暖;遂有翁同龢临终之时而嘱张謇书写自挽联之遗命。 张謇在光绪三十年(1904)五月二十六日与二十七日日记有记述: 二十六日得翁宅讣,二十一日子正松禅师(翁号松禅)易箦,遗命以自挽联属书,又令草遗疏。联云:“朝闻道,夕死可矣;今而后,吾知免夫。”下语微婉,而令謇书,附事尤切。 二十七日写瓶师(翁又号瓶庵)自挽联;并自写挽瓶师联:“公其如命何,可以为朱大兴,并弗能比李文正;世不足论矣,岂真有党锢传,或者期之野获编。”(李明勋、尤世伟《张謇全集》第八册,上海辞书出版社2012年) 二 自挽联,是一个人临死之前公开表述心声的特殊方式。从内容说,或一生之概括,或自我之评价,或心迹之表露……晚清名士俞曲园的自挽联:“生无补乎时,死无关乎数,辛辛苦苦,著二百五十余卷书,流播四方,是亦足矣;仰不愧于天,俯不怍于人,浩浩荡荡,数半生三十多年事,放怀一笑,吾其归欤。”这自然是其一生概括,更是一种自慰、自炫。王夫之的自挽联云:“六经自我开生命,七尺从天乞活埋。”则表达了哲学家面对生死的旷达与洒脱。 翁同龢从“位极人臣”而到“开缺回籍”,其郁愤之意、感慨之怀,自是毋须说得。但是,他是帝师,纵然是死时的真情流露,也须得温良恭俭,须得怨而不愠。 这副自挽联,其实是集句联,上下联均集自《论语》,此方符合其曾是帝师、大学士、太子太保的老臣身份。上联出自《论语·里仁篇》,“里仁篇”讲“仁”,以“仁为美”。仁者爱人,仁是儒家学说的核心,即可上升为“道”。子曰“朝闻道,夕死可矣”。表明一个人,倘能成为仁人君子,倘能听闻“仁义道德”,即使“朝闻夕死”,亦死而无憾。这在理解上是丝毫不存在任何问题的,人们至今还经常引用。但是,作为早年荣耀、晚年差跌的翁同龢,用在这里就当有字面以外的意义。我们回看张謇的日记,张謇用了“下语微婉”一语。微婉,是精微而委婉,隐曲有讽喻。说的是语涵褒贬,言在此而意在彼。因此,翁同龢的意思应该是另一层面的自我表白,其大致是:前半生,承儒学,践君臣之道,尽邦国之怀,社稷或有影迹,百姓当有视听;纵晚年受屈,亦死不足憾。尤其表现了其对道(借指君王朝廷)之忠,至死不变,这自然也是说与光绪皇帝听的。 下联出自《论语·泰伯篇》:“曾子有疾,召门弟子曰:‘启予足,启予手。诗云:战战兢兢,如临深渊,如履薄冰。而今而后,吾知免夫!小子!’”这一段主要在叙事。记载的是曾子弥留之际向门生嘱咐身后之事。其时,他已动弹不得,对围视的弟子嘱咐道:“把我脚摆正,把我手摆正。让我清清白白、规规正正地去地下会合老师吧。我一生‘战战兢兢,如临深渊,如履薄冰’,追随老师、追随真理。”—翁同龢去会合的当是光绪的嗣兄同治。从今而后,摆脱尘世的一切了。翁同龢用在这里,当然是指关于功过是非、褒贬对错、祸福宠辱的尽皆摆脱。好一个“免”字,死后之“免”,是自然解脱,是自我解脱;当然也有表示为留给历史评价、留给百姓评价的隐义。这确实是翁同龢临死时内心的真实写照,上下联并看,表意甚为安妥。 张謇日记上还特别点出一句:“而令謇书,附事尤切。”“附事”其一,指曾子的临终嘱咐是对学生说的,而张謇正是翁同龢的得意门生,请他书写,恰合“附事”。 “附事”其二,翁同龢之未听张謇退隐之劝,而致晚年之累:关于翁同龢的“开缺”,张謇日记所载甚详,其时张謇正赴京参加“散馆试”,多与翁同龢过从。正戊戌变法之时,翁同龢突然遭贬谪。张謇戊戌年(1898)四月二十七日日记,“见虞山(常熟之山,指代翁氏)开缺回籍之旨……所系甚重,忧心京京”,三十日,“有奉呈瓶叟夫子解职归虞山诗一首:‘兰陵旧望汉廷尊,保傅艰危海内论。潜绝孤怀成众谤,去将微罪报殊恩。青山居士初裁服,白发中书未有园。烟水江南好相见,七年前约故应温。’”诗歌忆及七年前壬辰(1892)会试落第后辞别翁公,张謇见帝后不和、党派纷争,乃劝翁公退隐。翁公曰:“吾方念之,若圣恩放归,秋冬之际当相见于江南烟水之间。”(李明勋、尤世伟《张謇全集》第八册)师生心之相印,情之相切,可见一斑。然而,翁同龢终究未能摆脱世俗名利的种种羁绊,未及时隐退,而成遗恨。此亦“附事”之切也。 试想,翁同龢左右岂会缺少书写自挽联的人呢?翁门“一双宰相,两辈帝师,三位公卿,四代翰林,五人进士”,门生故旧,文朋诗友,数不胜数。而最知老师翁同龢者,还真莫过于张謇。所以有“自挽联属书,又令草遗疏”之托。 三 张謇的挽联是翁同龢自挽联的引申,把翁同龢想要说而不便说的心中块垒,一一浇解。 张联的解析,颇有难处。先说结构,上联第一句是问“公其如命何”,犹说如何解析评价翁公的命运呢?接下来两句是答此问句的。简言之,是用“朱大兴”与“李文正”的身份、命运作比较,回答翁同龢的“命运”。 朱大兴,是嘉庆皇帝的老师朱珪(1731-1807),因住在北京大兴县而称“朱大兴”,死后谥号“文正”;李文正,是同治皇帝的老师李鸿藻(1820-1897),“文正”也是李鸿藻的谥号。李鸿藻是翁同龢的同僚,张謇殿试时,翁与李俱是阅卷八大臣之一,翁同龢在定状元那天的凌晨,摸黑到李府商请于李,希望李也支持定张謇为状元,李应允了。因此,李也是张謇的恩公。(张孝若《张季直先生传记》,南通张謇研究中心2014年重印) 若将朱珪、李鸿藻与翁同龢三人作具体的同异之比较,将帮助我们理解此联。 三人都是帝师,三人都曾转任多部尚书,都加太子太傅,都任协办大学士,都被称作“相国”。翁则尚有二多:翁任两代帝师;翁曾两入军机处。在“同质”中稍强于朱、李。 朱珪与李鸿藻还有一个重要的相同,即谥号俱为“文正”,“文正”是文官中最高封谥。须得勋高、德隆、望重者始得有之。全清一代,只八人有“文正”谥号,其崇高可想而知。再,朱、李之死后均“入祀贤良祠”,贤良祠,是清朝祭祀对国家社稷有功的王公大臣的场所,当然有盖棺定评的意味。 而翁同龢最异于朱李二人者,一是“开缺回籍、革职编管、永不叙用”;二是莫说“文正”之谥号,连一般的谥号也没有,当然未进贤良祠。此一下子成天壤之别。翁同龢的此中委屈,自是张謇所深知。这是理解此联的关键。 我们看到有些解读的文章,均仅按字面,仅按语序去理解:说翁同龢可比于朱珪,比不上李鸿藻,这是不正确的。中国有“谀墓”一说,是说人们写及死者的“墓志”“神道碑”“祭奠文”“挽词”,都当“溢美”,忌说死者的缺点错误,忌作负面评价。张謇怎么会对恩师翁同龢有“不如李鸿藻”的评价呢?即使我们明白了“可以为朱大兴,并弗能比李文正”是对问句“公其如命何”的回答,解释为翁同龢的命运结局可以比朱大兴,比不上李文正,也不通。因为朱珪与李鸿藻结局命运相同,都谥号“文正”,都进入“贤良祠”。因此,上联的正确理解,涉及我国古词语中的“互文”手法。 “互文”,是“分而为文,合而见义”,由于格律、字数的限制,诗词、对联“分文”状态下缺写词语,理解时则从相对的前后文处的词语拿来补上,放在一起通盘理解。因此,上联经过补写当成如下: 公其如命何?可以为朱大兴,可以为李文正;并弗能比朱大兴,并弗能比李文正。 并,作“又”解释。上下复句为“既可比……又不可比……”“既可比”者,谓翁公的帝师身份、其所任职衔,其对君王家国的贡献,前可跟朱珪相比,后可跟李鸿藻相比;“又不可比”者,谓将三人并列而看命运,并列而看结局,翁公不如朱珪,不如李鸿藻。 这“不如”的具体所指,就是翁同龢的“开缺回籍、革职编管、永不叙用”,朝廷不赐谥号,遑论“文正”那样的崇高封号了。翁同龢死后十年,复辟的宣统才追谥其“文恭”,这是后话。 互文手法能这样“添词语”而合起来解释吗?当然可以,而且必须“添词语”,才能获得正确的解释。这里举一个人们经常引用的元稹悼亡诗中的一句名联“曾经沧海难为水,除却巫山不是云”,此联多数人“只可意会,不可言传”,就是因为不了解互文手法,今上下多处作出补充完整后,遂可作如是理解:曾经遇合沧海水,除却沧海水是水,别处的水不是水;曾经遇合巫山云,除了巫山云是云,别处的云不是云。这样添加之后,就显豁了。元稹的这句诗联与张謇的上联在结构上极为相似。 再说下联。《后汉书》有《党锢传》,记载东汉桓帝、灵帝年间,士大夫李膺、陈蕃等与宦官集团的争斗。人涉于朝野,时耽乎岁月;此起彼伏,两败俱伤。党争是朝廷中负面现象,为清明政治所避忌。张謇用在这里,冠之于“岂真有”,表示否定,一方面说翁同龢本一心为皇上,一心为家国,素未结党营私,被说成“帝党之首”,被说成为纷争的一方是不公平的;另一方面,又说翁同龢倒是遭受了刚毅、荣禄等人的党同伐异,枉遭贬谪。此外,还另有意义则是,如今翁公已开缺为“罪臣”,将不能进入清正史的“群臣列传”,难道真的要在清史中类“党锢传”的记述中留下对翁公来说不公正的叙述与评价吗? 《野获篇》,又称《万历野获篇》,是明代学者文人沈德符(1578-1642)所撰明初至万历年间的一部笔记。内容繁杂,包括典章制度、人物事件,典故遗闻、山川风物、经史子集、工艺技术、释道宗教、神仙鬼怪等诸多方面。取名的缘由乃在于这些内容均“获之野外”“获之于野外”,即“留存于民间”,张謇取意即在此。是说翁同龢的功劳业绩、学识人品,或不入正史,则当期盼留在民间、流布后世。因此,张联虽只两个人名,两部书名,信息至大,意涵至丰。 四 翁同龢的自挽联,集用圣哲语录,不愠不怒,语显意隐,不改帝师风范,好一个“文恭”谥号,恰如其分。张謇的挽联,以书名对人名,只列事典,意在文外。妙用“互文”,增词补义。两联真不愧状元对联,实在是我国对联艺术的佳例,值得品读。 来源:徐乃为,翁同龢的自挽联与张謇的挽翁联,《书城》2024年第6期

文章分类:

学术研究-专业研究

|