王先明|民生资本主义的区域实验——张謇与大生资本的人格化特征发表时间:2024-07-19 08:00来源:《学术界》 “以不世出之才而经营村落,以下州小邑腾誉全国著模范之名,其进化之历程,活动之体相,固已彰彰在人耳目。”这是南通区域社会由村落转型为现代化市镇的历史写实。“荒塚垒垒,野草没胫,固一狐兔窟室”的南通,竟在不到二十年时光里实现了现代化转型,实属惊人之变。如何从“中国式”现代化的时代高度深入解析这一历史演进的学理意义,在个案研究基础上建构“自主知识体系”的诠释理路,南通的现代化足具典型意义。 “任何研究历史的人对于每个与时代有关系的人物——历史的人格者的一生事业,都不能不加深切的注意,因为各个历史的人格者都是构成历史的重要因子。”早在民国时期,关于张謇及其大生资本集团的学术研究业已开展,认为张謇一生的事业对中国盐政的改革、纺织的提倡、水利的讲求以及于各种农工建设问题都有过相当的成绩与贡献,这些成绩与贡献颇多影响。“研究近代经济发展的人便不能不重视张氏一生的事业。”虽然“在中国走向近代化的艰难途程中,张謇是极其重要的早期开拓者之一……‘南通张謇’已经成为一个具有深刻含义而且流传海内外的历史名词”,但对其系统而深入的学术研究亦颇多制碍,因时代缘由“为资本家写传难免有后顾之忧”。 20世纪90年代后,学术界关于张謇的研究随改革开放而日趋升温,研究成果突出增加,质量亦显著提高;但对于张謇及其大生资本集团的认识却有意回避或疏离其资本家属性,多以绅商或近代企业家加以定位并展开论说。冯筱才将张謇定位为“儒商”,而且认为是清末最著名的“儒商”,以此消解资本家或资产阶级语义的困惑。但这一定位与史实相去较远——即所谓商人并不生利而属劫财者。况且,张謇也有“资本家”的自我认同:“以謇个人言之,若徒怀志愿,而不得资本家之辅助,则二三十年来无一事可成,安有地方教育慈善可说,无论前二十余年地方人民间接受资本家之益,此数年内,地方人民直接受资本家之益;要之无资本家,则劳力且无可谋生,无劳力人,资本家亦无可得利,可断言也。”从某种意义上看,这其实是章开沅教授所说的“后顾之忧”的另一种学术体现。 资本,这个名词“它结合了表示‘财富’或‘资源’的‘资’和代表‘根’或‘主干’的‘本’这两个字,进而产生了指涉能滋息的借贷母金的特定涵义”;尽管中国已有高度发展的市场交易传统,“但是‘商’这个字专门用来指称‘商业’,而未涵盖资本主义。”19世纪末叶在欧洲的社会科学传入之前,中国从来不曾有过这种概念,也没有相关的用词。关于资本、资本家的属性及其人格化,学术界仍然拘守于马克思《资本论》的定义和评鉴,大多以此为前提来讨论近代中国的资本、资本家及其资产阶级。“资本、资本家以及资本主义已经是一个通用的概念和范式,不管人们是否接受马克思主义,它都成为人们分析、认识和理解现代社会生活和历史进程的工具。它不仅仅是学者的分析工具,而且也成为大众认知的工具。” 事实上,近代中国的资本、资本家形成、生长的历史和社会—文化环境完全不同于西方,其人格化品性完全形塑于中国政治、社会和文化系统之中,恐怕不能简单地比附西方资本家性质加以裁评。“当我们以西方的范畴、概念书写或结构我们的历史尤其是近代以来的历史时,西方学者却‘对此嗤之以鼻’”。这当然涉及一个具有深度理论性和学理性问题的讨论,即如何科学地准确地认识近代中国的资本及其资本家问题。本文即以张謇及其大生资本集团为例,试图就其资本和资本家的中国化特征以及其在南通的社会建设实验性质提出一个新的解说,期望在学术论辩中推进相关学术研究。

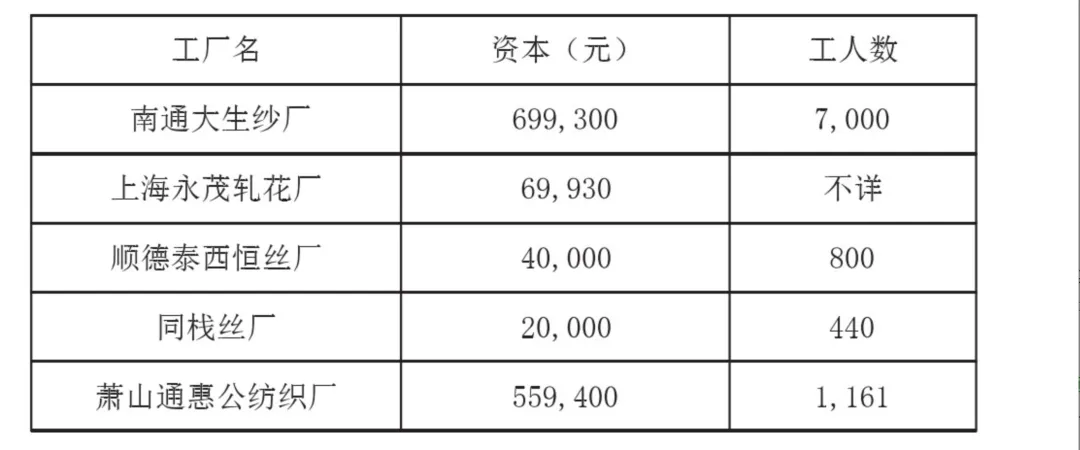

一、大生资本的原始积累 在马克思的《资本论》中,资本在其起源上就具有先天的“原罪”性:“事实上,原始积累的方法决不是田园诗式的东西。”马克思在对西方资本主义历史的考察中发现,作为资本主义生产方式的起点,“资本的原始积累”充斥着征服、奴役、劫掠、杀戮等暴力行为,它是在逼迫生产者和生产资料分离的历史进程中形成的。“这个过程所以表现为‘原始的’,因为它形成资本及与之相适应的生产方式的前史。”资本的原始积累历史“是用血和火的文字载入人类编年史的”。 但是近代中国的资本家,尤其是以张謇为代表的大生资本集团的历史却是独特的,我们难以用西方资本家的“原罪论”加以比评。在张謇及其大生资本的形成历史上,不存在那种“原罪”的历史印记。 章开沅的相关研究已经体察到这种资本历史的独特性。他说固然“为资本家写传难免有后顾之忧”,但作为资本家的张謇却“与一般资本家又有所区别……始终保持书生本色,利润的追逐并不是他唯一的,甚至也不是主要的驱动力”。作为资本家或者企业家的张謇,没有所谓的资本原始积累过程。从张謇自订年谱可知,他自幼生活并不富裕,十多岁时“常与叔兄、五弟随佣工锄棉田草,大苦,乃专意读书”。虽然“先世又率务农,即业商稍裕,里人因目为富”,也只是略为充实的小农生活,并不曾有多少资财。《啬翁自订年谱》曾记述道:“岁终时(1871年,时19岁——引者),先君送学膳费于赵先生,先生恤余贫,不受。”甚至不久因其析产分家之故,“计尽卖产抵负,犹不足”。经过26年的科场奋斗,终于在41岁那年高中状元,授翰林院修撰。在清廷派人报喜时,家中竟拿不出赏钱,多亏亲友纷纷称贺送红包,才解此燃眉之急。及至1895年奉旨总办通海团练,也无多少资财可供谋划,还只得“以书二十四椟付典肆,抵质银千元,分助通海团练,为乡人倡”。因此,作为前“资本家”的他,诚然“一介穷儒,空弩蹶张,于何取济?” 章开沅对其“走上状元办厂的道路”的历程及背景有较全面的揭示:一是以状元身份与洋务派官员张之洞建立了密切关系;二是以地方头号绅士身份获得地方公款或公产经管权限,“联系了多种社会力量,把自己的影响辐射到更多的社会层面”;三是将自己的人生追求转向“资本主义的方向”,以“实业救国”为职志。“资本的含义更被强调为资产……但是,一项资产,只有当它参与再生产的进程时,才称得上资本。”如此“一介寒儒”如何转身而为名噪一时的资本家?又如何完成其必要的资本原始积累? 大生纱厂从动议到开工仅用四年时间就完成了资本积累并投入运营,“中国日后民营纺织工业之发展,不能不说是张謇首倡之功”。其资本总额在当时同类民族厂企中亦颇瞩目,如表1所列1899年创办各纱厂情形: 表1

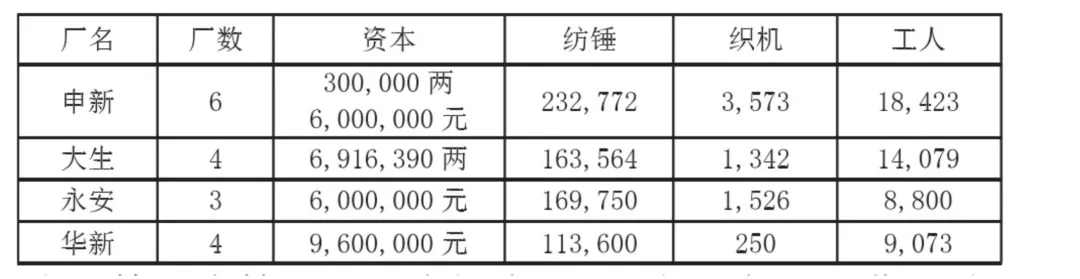

民国时期的《中国经济史纲》曾对近代华商纱厂的资本来源作过总结,认为华商纱厂的创办者多为官吏绅士等士大夫,其资本多半来自做官时之特别收入,其次则为个人由高利贷、商业及土地之收入,此类资本可称之为官僚资本。但张謇的大生资本却非此性质。 首先,张謇生活在一个“普通农家”“家况艰难”,一度曾负债较多“已经濒临倾家荡产的边缘”。他本人或家族“家本清贫”,均无资产积累并转化为资本的条件,即如他当时所言:“余自审寒士,初未敢应。”8“秉政者既暗蔽不足与谋,拥资者又乖隔不能与合。然固不能与政府隔,不能不与拥资者谋,纳约自牖,责在我辈,屈己下人之谓何?踟躇累日,应焉。” 其次,大生纱厂的“原始资本”来源有二:一是官股,约为25万两;二是商股,亦为25万两。由此形成大生纱厂“绅领商办”的独特体制,即张謇作为“通官商之邮”的绅士主导纱厂经营权、支配权,官股不具有支配企业的地位,“只不过是到期领取‘官利’而已”。 显然,张謇并没有创办大生纱厂的资本积累。“大生真正开办资金,均为集资所得,故有中国第一家股份制企业之称。”在整个大生资本运行初始,步步艰辛,万难当头。这个所谓的资本家常常为“资本”所困而“走投无路”,以至于“多次以辞职向刘坤一表示抗议”。史料记载称:从光绪二十二年到二十五年的四年间,他“奔走南京湖北通沪各处”,筹款积资,寢不安枕,时常陷于束手无策困顿无助境地,“有时旅费不够,也卖过好几回的字,厂款分文不动”。张謇也曾直言不讳地表达过大生资本艰蹶苦难的运营境况:“商董所集畸零,无能肩此剧任。中夜旁皇,忧心如梼。”纱厂仅以25万商资开工,但运作周转非再需20万不可。故此,张“不得已而”向刘坤一请求: 筹拨十万,仍以不足之十万,责商董等陆续别筹。犹官商合办之义,公控制兼圻,事权在握,犹苦其难;謇一在假京官,由来寒素,当已集十余万之后,臣力竭矣。 一方面,大生纱厂的资本积累并不具有西方资本的原始秉性;另一方面,张謇在其《厂约》中特别标明,并非以资本利润为唯一追求:“此举非为一身一家之计”,其成败之所系,亦非一人之荣辱,而实“为通州民生计,亦即为中国利源计”。大生及其资本集团所有产业公司命名,“均寓民生和富民大义,终极目标是倡行民生民智”。即如曹文麟所言: 自治南通,首重教育,以为教育必资实业,而通之物产以棉为良且繁,内本尽藏,外绝觊觎,遂先设大生纱厂,经千艰而底于成弘其效。24 二、大生资本扩张与南通建设 就其现实性而言,资本不是一个独立存在物。资本家是筹划或试图筹划将资本纳入连续不断的生产进程之人,一切社会皆仰赖系之。 “货币所有者变成了资本家……只有在越来越多地占有抽象财富成为他的活动的唯一动机时,他才作为资本家或作为人格化的、有意志和意识的资本执行职能。因此,绝不能把使用价值看作资本家的直接目的。”大生纱厂作为现代资本集团,当然不能超然于利润之外的运营,张謇亦坦言:“今所欲为股东明言之者,纱厂必谋扩张耳,扩张则必有利耳。”其开办经营10年,从事纱厂获利颇为可观。马敏、朱英的研究表明,从1895年“下海”经商创办第一个企业——南通大生纱厂起,“十余年间,独立创办和参与投资的资本可考的工业、垦牧、航运等企业共27个单位,资本达700多万元。这一时期也是张謇资本积累的重要阶段,大生纱厂从1899年开车至1911年历年纯利润累计353万多元,公积金累计73万元。巨额利润是促使张謇连续投资新式企业的因素之一。”据后人记述,1917年,仅大生纱厂之盈利就达76万两白银,1919年又获利264万两白银,1920年获208万两白银。大生集团渡过初期创业的困境后,渐次进入资本积累扩张进程。 首先,大生纱厂既获利较丰,即次第举办各项实业,分别于光绪二十九年办广生油厂,光绪三十一年成立资生铁厂;宣统元年开设复兴面厂(原名大兴)。又创办大达内河轮船公司,其后母子相生,蚕桑公司、电灯厂、电话局、火柴厂、碾米厂次第成立。 其次,因纱厂、油厂、面厂俱仰给于农作,故又于光绪二十七年于沿海垦荒,创办一通海垦牧公司,继后复有大有晋、大豫、大赍等产业相继而生。 大生集团的资本扩张成效有目共睹,且成为民国时期重要的财团之一。“七七事变前中国企业财团十大体系,大生乃其一。纺织工业是无疑的中国工业的翘楚,而大生又是江浙申新系和后起的永安系中三强之一。”如表2所示,可见大生集团在民国时期棉纺企业中的地位: 表2 1933年相关统计民国时期棉业组织情形

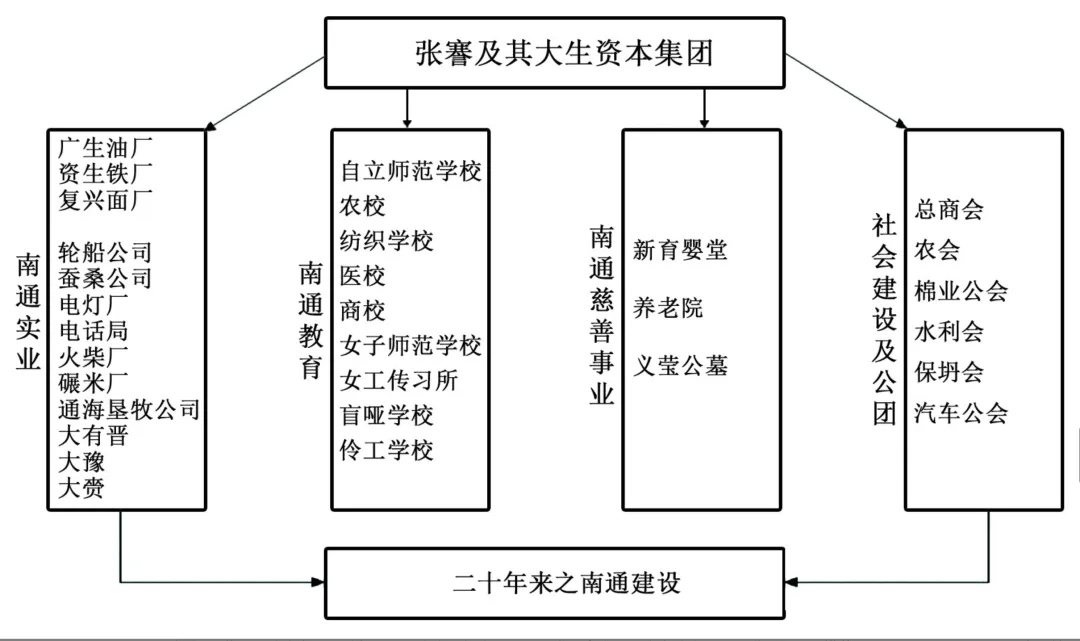

时人认为申新之外,中国第二大棉业组织当推大生,迄今由大生经营之纱厂,计有四家。“南通因大生之关系,常与海门、崇明而合称为通崇海,而通崇海之著名,亦即大生关系。”据史料所载,大生资本集团1920年获利208万两白银;1922年,大生集团4个纺织厂,资本为900万两白银;1923年,张氏企事业集团资本总额达3448余万元,合白银2413万两。此资本积累为当时荣宗敬、荣德生家族之申新、茂新、定新企业资本总额3.5倍以上,更遥遥领先于国内其他同业。大生开厂的23年里,获纯利1161万两白银,1907年开机的大生二厂,在其后的15年里,也获纯利500多万两。 马克思深刻地揭示说:“作为资本家,他只是人格化的资本。他的灵魂就是资本的灵魂。”把剩余价值再转化为资本,就是资本积累。“剩余价值是资本家的财产,它从来不属于别人。”作为资本家的张謇及其大生集团的资本增殖和产业扩充,也具有这一特征。但这只是问题的一个方面。另一方面则是,资本积累和资本扩张的去向将会是资本品性的充分诠释。《资本论》中曾引用《评论家季刊》中的一段话,辛辣地也是尖刻地揭示过西方资本的本性: 资本……有50%的利润,它就会铤而走险,如果有100%的利润,它就敢践踏人间一切法律,如果有300%的利润,它就敢犯任何罪行,甚至冒着绞首的危险。 也正是在此意义上,马克思评述说:“资本来到世间,从头到脚,每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。”11但大生集团的利润积累和资本扩张却并非如此,而是以其毕生经营所得或者说资本积累,“用于慈善,用于城市建设和乡村建设,却没有给自己,给家族和子孙后代留下锱铢余财。张謇对此的说法是:‘皮肉心血,当委世界牺牲,不能复为子孙牛马’”。 资本家的投资、运营及其利润分获是资本的常态,大生资本亦然。这在《厂约》中有着明确规定,作为经理人的张謇也依约而行: 每年余利,除提保险公债外,分十三股,以十股归股东,三股作在事人花红。三股中两股归绅董,一股归各执事。绅董之两股,作十成分派,绅得一成半;杂务、帮董得一成半;行厂、银钱董各得二成,余一成提充善举(若杂务、帮董中省去一人,则杂务得一成,其半并充善举)。各执事之一股,亦作十成分派。行厂各得三成半,银钱所得二,杂务得一,由总帐年终汇齐各功过单,核分三等酬给,功大者月薪四圆之人,可得上等;功小者,月薪四十元之人,止给中等…… 在“绅领商办”体制下,大生资本确实具有属于自己独有的品性。章开沅不无叹服地说:“作为最高当权者(总理)的张謇,严格说起来最初还不算名符其实的资本家”,“他开头入股只有二千两,基本上是象征性的”,但他又实足地代表着商股的利益。从性质上而言,大生纱厂是当然的私人资本主义性质。14尽管如此,大生的资本积累和扩张却相当多地投向了地方社会建设和民生领域。“凡适合于通州农产工业的制造和利用,及增加人民地方的便利和幸福,无不一一依次着手,这都算是大生厂的儿孙了。” 张謇全权掌控大生资本积累的投向,在保证资本股份利益所获之外,地方社会建设和民生事业成为大生资本积累的主要投向。史料记载说: 南通张季直氏事业,以纺织工业和盐垦事业为主体,先后在南通、崇明、海门三地,开办大生纱厂一、二、三厂及一厂的副厂(二厂已于中日事变前由债权人拍卖抵偿债务)。又在通泰各地,实行盐垦政策,组设了不少的盐垦公司,此外又在南通当地办理电力、面粉、榨油等各种事业,开辟南通上海间的输运事业,沟通两地的水道交通,开办淮海实业银行(已停顿),调节各项关系事业的金融事项。大生系的全盛时代,南通一带是中国著名的实业模范区。 显然,利润追求并没有成为张謇及其大生集团的唯一(甚至主要)目的。相反,占据“绅领”地位的张謇将资本更多地投向了南通社会建设:“对于中国各种建设事业确有不断的努力。”章开沅也注意到,“张謇对利润可以自行支配,有时甚至提取大批资金举办与企业并无直接关系的非生产事业(如教育、慈善等)。” 我们当然不能否认资本运营的利润获取存在着对剩余价值的剥削,否则资本将不成其为资本。但也正是张謇及其资本从根本上重建了南通社会:“南通近二十年事实始于清光绪廿五年大生纱厂创兴之岁。”1这个拥有资本掌控权的绅士资本家,“不仅开拓了南通发展近代工业的道路,而且为今天和明天南通工业、文化教育事业的发展奠定了基础,同时也对中国民族工业的兴起和发展作出了贡献”。 三、南通:民生资本的区域实验 “资本主义生产方式是一种特殊的、具有独特历史规定性的生产方式。”近代以来,资本的全球扩张及其对于世界的改造,是人类历史上曾经发生并且还在发生的最深刻的历史变动。从而,资本及其对于资本的理论认知也构成了人们思维和认识世界的前提之一。但是,资本及其资本生产关系构建的社会,不是抽象的存在,而是具体的多样性地存在于特定的社会历史进程之中。《资本论》对于资本本质和品性的描写,根基于西方资本主义社会起源和发展的历史。 李约瑟相信:若要发展出一套令人满意的、关于中国科学历史进程的解释,则需要更深刻地理解中国社会的本质方有可能。但问题在于“我们所使用的范畴几乎全都是主要以西方历史经验为基础的:政治与经济、国家与社会、封建主义与资本主义等等”。使我们能够理解范畴的不是范畴的历史起源,也不是它们在先前形式中的结合,而是它们在现实社会中的结合体系,这种体系赋予我们这种结合的变化的概念,从而也使我们能够理解过去的形态。“西方资本主义构成历史发展的普遍结局的观念业已歪曲了我们对中国的理解,在此一前提下,我们应该如何在分析中国史时超越这些歪曲?”这是我们必须面对的问题。 在近代中国特定历史条件下生成的大生资本及其资本家张謇,它的资本性质和人格化品性,当然是中国化的、具有独特品性的——即民生资本的南通实验。王国斌研究表明,“中国人对于资本的集中、财货的分配以及生计的维持上所作的选择与欧洲人的选择不同,故最终导致资本的形成与社会的特色亦不相同。所以,这些选择亦使今日中国经济发展的进程有了不同的情形”。 “通州之设纱厂,为通州民生计。”民生诉求是张謇及其大生资本集团产生之初的宗旨。这一诉求在特定条件下也表现为强烈的民族主义诉求:因其利日为日人所尽夺,“利之不保,我民日贫,国于何赖”。民生之困与民族之危的相互交织和交融,是近代中国急迫的时代问题,以实业救亡为职志的张謇从资本入手而兴实业,决定了其大生资本的中国化和时代化的基本品性。“作为资本家或作为人格化的、有意志和意识的资本执行职能”者,当然地影响或制约着资本的投向和品性。大生资本集股管理皆由张謇一手成之,奠基之始即表现为民生指向:“为南通新事业之基础,中国工业能直接造福社会者,自大生纱厂始。” 作为资本家的张謇,虽亦用力于大生资本的利润谋取,但利之所向却不是一味追求资本积累,而是孜孜以求地方社会建设。“父教育而母实业”,办实业是为了筹措教育经费,办教育又是为地方自治奠定基础。立足于社会改造和建设,尤以普及教育和地方自治为根基;但教育和自治两事无钱不兴,“于是就决定先办实业,有了钱以后,再办教育和地方自治”。实业与民生“实二而一,一而二者”,几乎成为张謇这个资本家及其资本集团的主要驱动力。 或许,《张謇日记》记述的南通师范创立过程可为印证。张謇认为普及师范教育乃救国之基,遂向刘坤一提出创设师范学校建议:“谒新宁,定先立师范中小学议。议上,新宁甚韪之。”但是,此议却受到多方掣肘:“一司二道,或昏,或钝、或滑尼之。”藩司吴重熹、巡道徐钧树、盐道胡延竭力阻止。胡谓:“中国他事不如人,何至读书亦向人求法?”此诛心之论颇为阴恶,以至于刘坤一亦觉得:“此事难办,叹息不已。”张謇却独力创行,以大生资本积累投向地方教育事业: 乃谋自立师范学校,计所储任办纱厂以来,不用之公费,五年本息环生可及二万元,加以劝集,或可成也。后之人知中国师范之通州始,必不知自二道一司之激成之也。 “以信用感召资财,平地突起”的张謇,仍将其资本积累投向关切民生的地方社会建设事业。“中国实业之兴,自先生始;教育则以实业所得酬奖金,办师范学校、女子师范学校、高等初等小学。农学、商学、艺徒学校。”矢志于“中国之有师范,亦自先生始”。相关研究统计:“从1901年到1925年,20多年时间里,张謇在教育事业上总共花费了240—250万元,巨额经费来源于大生资本集团以及张謇个人。” 张謇自资本筹措之始到大生集团的资本赢利的投向,几乎都与南通的民生和社会建设息息相关。如教育事业中,南通农科大学之创设,为张謇“斥私资创办”,为最早孵化之私立专科高校,“以纺专升为工科,医专升为医科,甲商升为商科,师范升为教育科,甲农升为农科,各立校舍,独立研究”。而南通纺织专门学校,则各项经费,均由“大生第一、第二、第三三厂所供给。故于经费方面,亦非常稳固”。其余如南通医学专门学校、女子师范学校等开办经费、常用经费等,或由“张氏资补助”,或由其“拨私资所经营”等,都源于其资本积累。对此,《二十年来之南通》有一个概要总结,认为张謇在万般困难之中,创开新路,并以大生集团“其余利创办各项事业”,主要事业可体现在以下几个方面: 其一,催生并开拓子项实业:广生油厂、资生铁厂、复兴面厂;大达内河轮船公司;其后母子相生,而阜生蚕桑公司、电灯厂、电话局、火柴厂、碾米厂次第成立。 其二,在工业之外,逐次推进农业的现代经营,如通海垦牧公司,以及大有晋、大豫、大赍等产业之产生。 其三,以大生资本积累所得,办代用师范(即自立师范);嗣又办农校、纺织校、医校、商校、女师等。并创设特殊教育,如女工传习所、盲哑学校、伶工学校等亦同时产生。 其四,地方自治事业也适时而兴,机构或规制各以“国家法令为进退”,多所兴举;并主办社会慈善,“多与教育、实业有相辅相成者,亦同时附生”。 其五,铺建全县道路,并购置汽车百余辆,建设公共交通事业。 顾怡生总括说:“张先生办理地方教育慈善公益各项事业,综计积年经费所耗凡二百数十万,一以实业所入为济,不足则举债以益,又或鬻字以补之。”37更为重要的是,它从社会结构的深层意义上改造了南通社会,因教育、实业、交通之发达,而各公团亦次第产生。类如总商会、农会、棉业公会、水利会、保坍会、汽车公会,亦渐次成立。“历卅年如一日,用能完成地方自治的理想,奠定了地方自治的基础。”南通区域先后经历了先实业、次教育与慈善、再次交通、市政与自治等过程,有条不紊地取得了“沛然可观”的现代成就。尤其是具有现代性的各类社会公团的成立,将其社会建设推进到一个新的时代。 四、余 论 历史上的南通,不过盐场荒荡而已,且多为盐枭海贼所聚,“实无历史之可传”。明清之后,该地民风淳朴,勤劳笃信,多二三家散居,除市镇外,大村落极少,业农者甚多。“近来工业发达,佣于工厂者亦有数万之众。通州居江海之间,淮南一巨镇”,亦不过防海之要地而已。晚近以来虽“渔盐棉作之利,较前尤为富庶,而织布一业为尤甚”。然以经济社会之区位言,“若即以此自诩于人,则扬州、镇江、苏州、杭州,固已大足夸耀也,南通又何足道”。南通之一变而为世人所瞩目,且尤为世界所关注,“从前闭关自守之南通,十数年来,与举国相见,今且进而与全世界相见矣”。以历史上穷乡僻壤之区,“而幸能顺应世界潮流,为自治事业之建设”,实张謇励精图治之为功。 资本以及资本家,并非脱离社会历史的独立存在物。“只有在‘特定的关系中’它才变成一种资本,‘离开了这种关系它就不再是资本了。’换句话说,‘资本不仅仅是一种有形的物体,还是处于具体社会生产关系中的一种生产要素,是一种经济范畴。’”它既是社会历史的产物,其本质和品性当然地由具体的社会历史所赋予。“资本只有一种生活本能,这就是增殖自身,获取剩余价值,用自己的不变部分即生产资料吮吸尽可能多的剩余劳动。”这只是对西方资本家品性的揭示。而“欲办自治,必兴教育,欲兴教育,必需经费,欲筹经费,当自实业”。——这才是足以体现张謇及其资本的人格化品性。 张謇在南通创办的一揽子关乎民生的公益事业,“从育婴堂到养老院、公墓的开辟”,可谓“从摇篮到坟墓”,“全县没有一个乞丐”。这既体现了张謇的人文关怀,也彰显了大生资本的民生投向。“南通之事业,俱为张氏心血所创”,而其本则又源于张謇及其大生的资本积累。《二十年来之南通》记述道: 大生纱厂为商业之母,通海垦牧为农垦之母,代师为教育之母。此三项事业,人才、经济皆富,所以生出其他各项事业也。总而言之,大生纱厂又为各项事业之母。而为之抚育者,则张季直先生也。故南通事业,张季直先生之事业也。 如图1所示,可见大生资本集团与南通时代之变的决定性意义: 图1

张謇及其大生资本集团,以有限的资本积累更多地投向民生事业和地方社会建设。他努力创造的并不是资本增殖的奇迹,也不是赤裸裸的资本掠夺的血腥历史——一如《资本论》所揭示的那样——而是足令西方观察者惊艳的中国史事:“美国的妓女、欧洲的醉汉、中国的乞丐,这些街头熟悉的身影和其它令人不快的事情在南通州是没有的。这里的工厂、修理所、公路建设项目有效的吸引了所有的劳动力,而余下的老弱病残则被张謇帮助设立的慈善机构很好的照顾起来了。”《二十年来之南通》曾有过一个历史性的评述: 二十年前,人民故步自封,不事改进,教育实业之事,均寂无所闻……兴学校、置工厂、辟商场、折城垣、建马路,惨淡经营,不遗余力,不数年间,而寂寞无闻之南通,一进而为实业教育发达之区。再进而得全国模范县(Model district),又所谓中国地上之天堂(Paradise on earth in China)……自是而声誉之振一日千里,举凡中外之教育家、实业家无不以一至其地,得先睹为快焉。 鲍威尔在《密勒氏评论报》上曾对张謇评说:“张謇以及他的兄长张詧、他的儿子简直可以用‘君临天下’一词来形容,除了童话故事中对待臣民就像对待子女一样的慈善君王外,可能无人可与之匹敌,而在南通州这却是事实。” 应该说,张謇与其经管的大生资本集团“以教育启民智,以实业裕民生”,一定意义上超越了西方资本的特征和品性,在利润和民生的双重诉求中,实现了南通现代化建设的成功。他既是历史进程的产物,也是历史进程的推动者;他既是社会力量的代表,也是社会力量的创造者。这些社会力量改变了世界,或者说至少改变了南通。这曾令参观者极度惊叹: 在江岸边建有现代化的码头和仓储设施,通过现代化的公路和运河,运输线四通八达。这里有60英里长的硬质路面林荫公路,并有现代化的桥梁相连接。而泥面公路则长达300英里以上。所有这些都使上海引以自豪的道路建设黯然失色。 胡适对此评论称:“他独力开辟了无数新路,做了三十年的开路先锋,养活了几百万人,造福于一方,而影响及于全国。” 南通“民生资本”的区域实验并不是一个孤例,卢作孚在北碚的区域社会建设也同具此特性。时至今日,经历过近代中国的百年变局,并再次面临又一个“百年变局”时,资本的力量及其人格化品性,凸现为更值得关注和思考的时代命题。“张謇穷其一生,为世界留下一个严峻的现实话题:当人从穷人变成富人,当人创造了财富之后,他们会把财富用在哪里?用在哪些人身上?”31显然,如何历史地、科学地、准确地评价独具中国特征和品性的民生资本及其在乡村现代化进程中的作用和意义,不仅仅是历史学的课题,而且也是现代化进程中我们始终应该面对的重要命题。 注释从略,资料来源:王先明《民生资本主义的区域实验——张謇与大生资本的人格化特征》,《学术界》,2024年第6期 |